沉沦的故乡,永恒的家园

“人去楼空”还直接的反映在村里的小学,这所曾经培养出多名全国重点大学学生的小学虽然还在,但已是大大的今不如昔了。校长告诉我,由于生源严重不足,不得不实行隔年招生。即使如此,每届也就有十几名学生,勉勉强强能凑够一个班。隔年招还带来一个后果:学生们不是太迟上学就是过早上学,都不是最适宜上学的年龄。而且,学校连同校长只有5个老师,他们几乎是全能的,语言、数学、音乐、图画、体育等等什么课都得上。由于生源和师资的不足,学校的教学质量可想而知,据村主任说,村里已有多年没有出过大学生了,这与当年几乎每年都有学生考上大学不可同日而语。

3

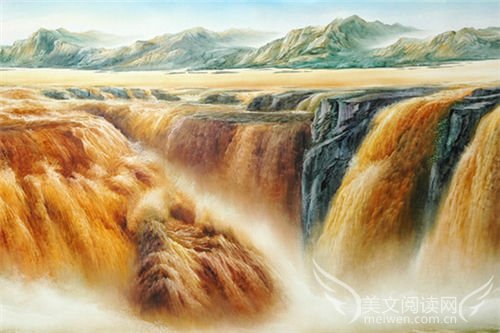

据权威媒体报道:10年间,我国的河流有一半已经消失。环境和生态破坏每年给中国经济造成的损失接近1.5万亿元人民币。环境和生态破坏造成的损失究竟如何计算我不懂,但河流的消失就发生在界岭村、发生在我的眼皮底下。最令人心痛的自然是村里的“母亲河”——我童年时足有三四十米宽的碑溪,早在几年前已变成了一步即可跨过去的小沟沟。而以前连接良田沃土的密密麻麻的沟沟渠渠,以及众多的山塘、小水库,已消失得无影无踪。

随着河流消失的还有老家历经千百年生长发育形成的桃金娘铁芒箕植被群丛。记得小时候,老家的山上生长着密密麻麻的马尾松、红椎、白椎、荷木、樟木、楠木等众多林木,其中不乏银杏、沉香、格木、黄檀、柚木、铁力木等树龄百年以上的名贵大树,每年总能结出满树果实的桃金娘和最受人喜欢用作柴火的铁芒箕更是几乎遍布山上山下的每个角落。然而,不知什么时候,那些名贵的百年老树似乎是一夜之间就全都不见了,紧接着是山上的各种林木,连同那些遍地的桃金娘和铁芒箕,也在“向山上要效益”的鼓吹下,砍的砍、烧的烧,一扫而光,取而代之的是全部种上了清一色的速生桉。这种生长速度奇快、5年左右即可采伐的高产树种,经济效益十分明显,但这种树如果大面积种植会导致地下水位下降,严重影响到水土保持,时间长了,会造致土地表面板结和土地沙化现象。

或许是生态环境急剧“恶化”的缘故,老家赖以生存的水田旱地也出现了明显的板结退化。记得小时候这些良田沃土不管种的是农作物还是经济作物,只要时令一到将种子播下去,撒上自家沤的农家肥,就能蓬勃生长,收成良好;现在却截然不同了,且不说难觅农家肥,就是大把大把地把各种各样的化学肥料瓢泼下去,也难以获取丰收。

除了溪流,除了植被群丛,除了良田沃土,已经或者正在消失退化的事物还有很多,整个村庄给人的感觉是在不可逆转的“沉沦”着。而关于“故乡沉沦”的话题,近年来不断被许多人提起。不少人认为,“这已经不仅仅是农村生存的自然条件和社会环境的沉沦了,这更是一种温情的生活样式、行为准则、伦理道义、生存价值的沉沦了”。我赞同这个说法,因为除了上述那些正在消失退化的东西外,还有那些每年热闹的采茶戏、木偶戏,以及舞狮等,也随着村庄的“衰落”而被风吹走,只留在了记忆中。

华东理工大学教授、中国城乡发展研究中心名誉主任曹锦清认为,“故乡沉沦”的说法,可以理解为过快的工业化和城市化后带来的伤感情怀,因为原来熟悉的东西都消失了,但一个现实是,“你我都回不去了”。

“原来农村里有熟悉的山、熟悉的水、熟悉的乡亲,都市里都是竞争、压力、拥挤、冷漠的人际关系,一回到家乡一看,童年美好的记忆没有了,会让人伤感,但是他们也不可能再回到农村这个环境里了。”曹锦清说,“现在如果回到你的农村去,你待一个星期是可以的,但是你待个半年试试看?连农民工都回不了他的老家了,因为一个基本的道理就是农村没有挣钱的机会,靠一亩三分地,连填饱肚皮都有点困难了。”我的体会尤其深刻,就在前段早稻刚刚收割完毕的时候我回过老家,一位疏堂姑姑告诉我,今年的收成不好,亩产也就800来斤,而且特贱,每斤才卖1.2元,一亩卖不到1000元,扣除种子、肥料、农药等成本,可以说不但没有利润,还要倒贴。这日子,是越来越难撑下去了!

面对疏堂姑姑的“诉苦”,我无言以对。用一些经济学家的说法,现在的农村要面对很多现实的问题,过去那种以自给自足为主体的经济,已经完全不一样了,农民生产的东西要卖掉才能生活,生活所需的消费品又要从市场上买来,他们已经深深卷入到市场经济里了。

似乎,疏堂姑姑的出路只有一条——和其他村民一样:到城里打工。

4

然而,从村里走出去的乡亲们,也并非个个都一帆风顺。中国社会科学院社会学研究所所长李培林曾对广州几十个城中村进行调查,在那篇题为《从“农民的终结”到“村落的终结”》的文章中,李培林形容,“村落终结过程中的裂变和新生,也并不是轻松欢快的旅行,它不仅充满利益的摩擦和文化的碰撞,而且伴随着巨变的失落和超越的艰难”。

剧烈的社会转型带给文化人的,往往只是黍离之悲。然而,对于当事人来说,在社会转型中最关键的需求就是公平。目前,我国城市建设工地上,仍然有2.6亿农民工。他们今天获得的待遇,比上世纪80年代初,要好多了。甚至有人说,要给他们医保社保,还要让他们的子女在城市里上学了。但在上世纪80年代初,这一切连动议都没有。那一代农民同胞,是要首先花一笔当时来说相当不菲的支出,在政府机关办了“暂住证”和“务工证”,才能逃离艰辛无比的农村的。试想,到了21世纪初,大学毕业生孙志刚的城市生活也潜伏着致命的风险,说起最初一代农民工晚上没有工棚只有工地,并且随时可能被“收容遣送”,人们已相信那根本算不上什么稀奇的事。

事实上,并不是所有的农民都愿意到城里,他们中的绝大多数是因为农村收入过低才到城里去。我已注意到,就在界岭村,有不少的中老年人更愿意留在村里生产生活。对他们来说,到城里打拼只是找一份比耕田种地更为赚钱的活干而已,而不是他们真正的生活,更不是他们养老的地方。所以村里有不少的村民赚到钱之后就回家盖房子。当然他们大多数是没有足够的能力在城里买房子。